食品事故が発生したら・・・?

ウチでは食品事故なんて起きないでしょ、と思っていませんか

前回のコラムで、「食品事故」にどんなものがあるかを解説しました。「微生物」「異物」「化学物質」の3つの分類でした。

私は、外食の品証部門でも働いています。お客さまからのご意見データも分析していますが、「商品を食べて体調が悪くなった」「商品に○○が入っていた」「商品を食べたら変な味がした」と言ったご指摘は、来ない日はありません。企業側に責任があるもの、そうではないもの様々寄せられます。

また、前職で製造工場の監査を行っていましたが、工場でもこういった指摘は少なくありません。

さらに言えば、食中毒やアレルギー事故などは毎日どこかで起きています。

つまり、一般的に思われている以上に、お客さまが製品や商品を食べて体調不良を申し出るケースは多いこと、いつ大きな食品事故が起きてもおかしくないと食品ビジネスをされる方は認識しなければなりません。今回は、食品事故が起きた時にどんな対応が発生するかを紹介します。

食品事故が起きた時の流れ

食品事故といっても多種多様あります。

イメージしやすいように、とある飲食店を利用されたお客さまが次の日に下痢や腹痛の症状を起こした、というケースで考えましょう。

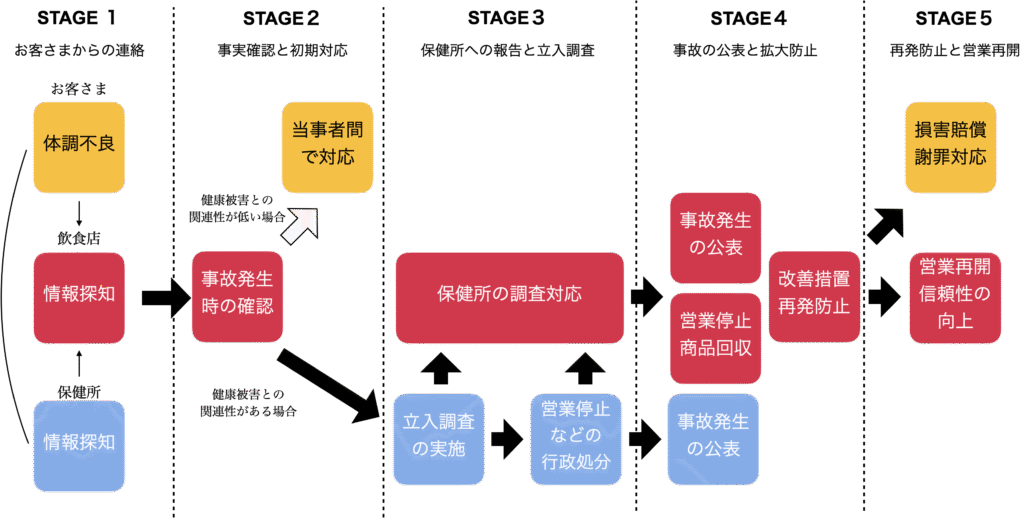

まず、全体の流れです。

食品事故が起きた場合の対応フロー

STAGE 1:お客さまからの連絡

「お腹が痛い」「吐き気がする」といった体調不良となったお客様からの連絡は主に2通りあります。①お客さまが直接お店に連絡する場合入った場合、②お客さまが保健所に連絡して保健所からお店に連絡が入る場合です。他には、お客さまが医療機関を診断し、医療機関→保健所→お店に連絡がある場合もあります。いずれにせよ、まずは慌てず、落ち着いて以下の情報を聞き取ることが重要です。

- お客さまの氏名、連絡先

- 来店日時

- 注文したメニュー

- 食べた時間

- 現在の症状(いつから、どのような症状か、現在症状が落ち着いているか)

- お店を利用された人数、グループで利用された場合に他の方の症状はどうか

- 病院を受診したかどうか、診断名

お客さまは不安な気持ちでいっぱいです。中には、ご自身よりも他人の事を心配されてご連絡されるお客様もいらっしゃいます。

お言葉は真摯に受け止め、ご連絡いただいたことへの感謝の言葉を伝えましょう。

STAGE 2:事実確認と初期対応

お客様からの連絡を受けたら、すぐに店内や調理場での事実確認を行います。以下の点が挙げられます。

- お客さまが食べたと思われるメニューや食材の特定、その日の提供数

- 特定したメニューや食材に問題はなかったか、従業員にヒアリング

- 直近の衛生管理記録(健康チェック表、加熱温度記録、冷蔵庫の温度記録、清掃記録など)を確認する

- 同じ食材、調理器具、調理環境に問題がないか確認する

この時点で、原因の断定はなかなか難しいので、安易に「うちのせいではありません」と決めつけない方がトラブルになりません。

単独のお客さまから軽症の申し出であれば、謝罪や返品対応の当事者間での対応で終わるケースが多いですが、事実確認の結果で不備が確認された場合や、複数のグループのお客さまから申し出があった場合は注意が必要です。この場合は、まずは保健所に報告しましょう。

STAGE 3:保健所への報告と立入調査

STAGE 2で連絡を受けた保健所は、連絡内容を整理して、原因を特定するための調査の実施を判断します。STAGE 1で保健所に連絡があった場合に、STAGE 3から始まる場合もあります。住民からの連絡を受けた場合に行政機関も対応を疎かにできないご時世です。立入調査は高い確率で行われる傾向にありますが、電話での聞き取りで終わるケースもあります。

保健所の調査では、以下のようなことが行われます。

- 聞き取り調査:責任者や調理担当者から、当日の営業状況、食材の仕入れ、調理方法、衛生管理状況について詳しく聞かれます。

- 立ち入り調査:保健所の担当者が実際に店舗に入り、食材の保管状況、調理器具の洗浄状況、従業員の健康状態、記録のチェック状況などを確認します。

- 検体採取:原因菌の特定や衛生状況の把握のため、食材の残り、調理器具や調理者の手指の拭き取りを行います。

保健所の調査には、誠実かつ協力的に対応することが最も重要です。聞かれたことには、「○○だと思う」などの思い込みではなく、「○○でした」と事実ベースで説明することや不確かなことは「分からない」と言いましょう。間違っても、嘘をついたり、都合の悪いことを隠したりしないことです。保健所の食品衛生監視員はプロですから、すぐに見抜きます。営業停止などの行政処分が重くなる可能性があるので、絶対にやめましょう。

STAGE 4:事故の公表と拡大防止

保健所の調査結果、食中毒の原因が特定された場合、行政処分が下され、公表されます。行政処分には、営業停止や回収命令などがあります。特に食中毒の規模が大きかったり、悪質性が高いと判断された場合は、長い期間の営業停止となったり、営業禁止により営業許可が取り消されます。

何よりも重要なことは、同じような症状を訴えるお客さまを増やさないようにする拡大防止です!

お店のHPや店頭はもちろん、取引先などあらゆる手段で、商品の回収や原材料の取引停止などを行いましょう。

行政処分を受けた後は、改善措置や再発防止策を立て、実行します。報告書として保健所に提出する必要もあります。

- 原因の特定や推測

- 衛生管理マニュアルや記録方法の見直し

- 従業員への衛生教育の徹底

- 設備の改善や修繕

これらの対策を実行し、営業停止などの場合は、保健所の確認を得ることで、営業再開が可能になります。

STAGE 5:再発防止と営業再開

行政処分を受けても受けなくても、近年はSNSで悪い情報はすぐに拡散して、お客さまは離れてしまいます。一度壊れてしまった信頼関係を元に戻すのはかなり大変です。食品事故を起こしてしまって廃業してしまう食品事業者は本当に多いです。

食品事故の被害に合われたお客さまへの賠償対応はもちろんですが、取引先や常連のお客さまへの謝罪対応なども必要です。

事故を起こしてしまったことを隠すのではなく、むしろ起こした反省からどんな対策をしているのかをアピールしたほうが良い場合が多いです。

食品事故は起きるものとして備える

冒頭、説明した通り、食品ビジネスを行う中で、お客さまからの申し出は意外と多いです。毎日、どこかで食品事故が起きています。食品ビジネスを行う事業者は、自分のところで起きた場合の対応を備えておかなければなりません。

これまでの個人的経験としては、「この起きたらどうしよう」という考え方は、アジア圏、特に日本人は苦手とするように思えます。この話は、また後々するとして。。。

食品事故は、お客さまへの対応、保健所とのやり取り、再発防止策の実行など、多くの負担を食品事業者にもたらします。弊社は、保健所とのやり取りや、再発防止策の計画・提出をサポートすることができます。弊社と協力することで、冷静かつ迅速に対応し、被害を最小限に抑えることができます。緊急時だけでなく、平常時でも、衛生管理計画の作成・見直しや従業員への教育などのサポートも行うことができます。

食品衛生管理のサポートについては、弊社に遠慮なくお気軽にお問い合わせください。